martedì 15 luglio 2008

martedì 3 giugno 2008

mercoledì 21 maggio 2008

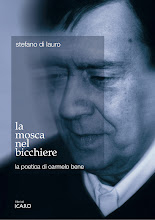

La mosca nel bicchiere

Carmelo bene: genio irrequieto e polimorfo della scena italiana, testimone protagonista dell’acre tenzone tra vecchio e nuovo teatro negli ultimi quattro decenni del Novecento, e nondimeno “autore-scrittore” di rara integrità, per l’elevatissima tensione linguistica ravvisabile nelle sue scritture tanto teoriche che letterarie. A cinque anni dalla sua scomparsa, Stefano di Lauro propone una esemplare commemorazione dell’artista salentino con La mosca nel bicchiere. La poetica di Carmelo Bene (Icaro, 2007), un volume assai pregiato per contenuti e fattura editoriale.

Sul teatro di Bene molto è stato scritto ad opera di insigni studiosi italiani e francesi; non altrettanto può dirsi della sua poetica, mai doviziosamente esplorata nella sua intierezza (logico-analogica, sincronico-diacronica), ove s’eccettui la pletora d’interventi sul “grumo teorico densissimo” della phonè. La mosca nel bicchiere è, per l’appunto, un’analisi complessiva del pensiero beniano, dagli esordi romani sino alla Macchina Attoriale, epilogo quasi totemico della phonè, ultimo atto d’uno sviluppo teoretico assai articolato del quale di Lauro esamina snodi consequenziali e aporie con una sensibilità e una misura che gli derivano da una profonda onestà intellettuale; un’onestà mai scalfita dall’indiscutibile ammirazione che pure trapela per il suo oggetto di studio.

La poetica beniana, è notorio, ridonda di citazioni intertestuali come pure di “divertissements irritanti e beffardi”. Il rischio fondato, in uno studio sui generis, è di “mutuare le maschere linguistiche del genio”, piuttosto che d’assecondare taluni inganni imputabili all’indole asistematica e naturaliter istrionica del Salentino. L’autore schiva questo rischio, informandoci, con un’arguta epigrafe in ouverture (cita da un “distico a pennarello su panchina veronese”), che “le parole c’erano già tutte / dovevi solo leggerle nell’ordine giusto”; con ciò già dichiarando il criterio di base che informa lo studio, quello della citazione diretta, o della giustapposizione di citazioni.

La mosca nel bicchiere “si prefigge, per quanto la materia lo consenta, d’essere chiarificatore e in qualche modo ‘divulgativo’; ovvero […] si prefigge di rilevare le ‘fonti’ del suo pensiero [di Carmelo Bene] al fine di meglio comprenderne l’evoluzione e di sbrogliarne le tortuosità costitutive.”

Di questi tempi, in verità, la parola “divulgativo” può prestare il fianco a non pochi malintesi. Ma appare immediatamente chiaro che la divulgazione a cui allude l’autore è ben lungi dall’intendersi quale semplificazione, e bensì contenga una verisimile allusione alla vulgata, ovvero alla traduzione “più fedele” delle Scritture, più fedele perché più aderente alle fonti. Nella fattispecie, le “fonti” sono duplici: le parole dello stesso Bene e una vasta porzione della cultura letteraria e filosofica contemporanea (romanticismo, decadentismo, irrazionalismo e strutturalismo; scontato il filo conduttore della teologia negativa e della mistica speculativa), a cui il Salentino fa assiduamente riferimento.

L’analisi, tuttavia, non resta su un piano di mera neutralità; essa si spinge a ipotizzare, col suffragio d’un’ampia collazione di citazioni, l’ipotesi dello strutturalismo come “orizzonte teorico più idoneo a ‘comprendere’ tanto i postulati che i paradossi della sua poetica.” La tesi, certamente inedita nel pur vasto ventaglio esegetico fiorito intorno all’opera beniana, appare felice e persuasiva.

Tra i quattro capitoli tematici che compongono il lavoro (su Adelchi, sulle fonti filosofiche, sulle fonti letterarie e sulla teatrica) si crea un fitto ordito di rimandi intertestuali: può così accadere d’intercettare il com-motus, la segreta vibrazione che scavalca d’un balzo la Storia e avvia un dialogo sincronico tra Adelchi e Lévi-Strauss, tra Manzoni e Lacan, tra l’urtante inverecondia beniana e i mistici afflati di Meister Eckhart, solo per citare alcune delle numerose corrispondenze.

Senza tema d’allocarsi fuori dal coro, come egli stesso dichiara, e tuttavia senza smarrire la debita umiltà scientifica (il monstrum Bene prestandosi per naturale disposizione ad approvazioni o dissensi risoluti; donde, come già si diceva, il rischio di generare un commentario apologetico o sinistramente speculativo), l’autore dipana il suo discorso con un’encomiabile probità interpretativa che mai rifugge dall’accurata argomentazione, e che non lesina utili inquadramenti atti ad agevolarne la fruizione. Un’idea di chiarezza tutt’altro che populistica, quella di di Lauro, che contribuisce, con discrezione e risolutezza, a spianare una via alternativa alla comunicazione della materia culturale, benché (o forse mercé) egli si consideri un outsider, un “cane sciolto”, come ama definirsi. Una visita al suo sito (www.stefanodilauro.net), invero accattivante, provvede i suoi lettori di interessanti ragguagli sulla poetica di questo ex teatrante, compositore, videomaker, drammaturgo, da poco “convertito alla scrittura per scongiurare i ricorsi dello scontento”. Il suo esordio editoriale risale allo scorso anno con un’insolita opera narrativa, ÒperÉ. È ben possibile che La mosca nel bicchiere, resti un unicum, un’incursione isolata nella saggistica, e che rappresenti, come si intende dal libro, una casuale (“ma il caso non esiste”, ci avverte l’autore) occasione di riconoscenza per i suoi Maestri.

Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”

ANNALI XLIX,2

domenica 11 maggio 2008

Del poeta, sempre, fanciullo!

di Vito Antonio Conte

E ancora ti chiamo ti chiamo Chimera!

Chi non la conoscesse ancora la legga. È immortale. E Via del Vento è meritoria perché la fa circolare in quel formato (peraltro) di facile accessibilità.

sabato 3 maggio 2008

Lo spettacolo? Non serve!

“Il sacro segno dei mostri” di Danio Manfredini

La parola del teatro, è parola ferma, netta. Unica: ciò che è detto, è detto!

Nell’ “infilata” si scrive il senso, frase dopo frase lo si chiarifica. Si dispiega la necessità.

Se tutto nasce da un’interrogazione, una volta giunti sulle “tavole”, si costruisce la risposta, la verità. Quella degli attori col loro agire e quella “ideologica” del testo.

Una sola interrogazione, un solo dubbio, è destinato al pubblico ne “Il sacro segno dei mostri”, la domanda, che con grande peso viene posta sul finire: “ a cosa serve fare gli spettacoli?”. La risposta, subito dopo, in scena è: “a niente!”.

Un’interrogazione da epilogo! Epitaffio per un mondo che sembra vivere solo di questo. Sedotto, compromesso, simbiotico, esso stesso solo spettacolo.

Rappresentarsi è il dettato.

Rimbomba quel punto di domanda, t’insegue, torna a sipario chiuso. Un leggero velatino, scende come una palpebra, si ri-chiude su una vicenda densamente autobiografica popolata dalla follia con tutti i suoi climi psichiatrici. Dalla “pax” di una ilarità sontuosamente sboccata, al deliro del tutto in malora, delle urla, del pianto, del “non ne posso più”.

Ma qual è il senso di quel chiedersi? Detto da dove è detto, lanciato da un palcoscenico? E’ il teatro che chiede, solo, sperduto col suo “denudamento”. A cosa serve lo spettacolo se non c’è condivisione, amore, comprensione?

La scena che Danio Manfredini costruisce è chiara: un interno con molte aperture di luce. Il giorno, con le sue temperature mostra la sala di una comunità psichiatrica. Ogni apertura porta dentro un anima. Una “anima tragica” che viene al cospetto a dire il suo male, inascoltata.

“Ho bisogno di protezione” dice una.

Tutti noi abbiamo bisogno di protezione. La follia è condizione comune. Tutto appare nel suo limite. Solo li, dove la follia è manifesta, nominata, domata: “E’ tutto un pompaggio e poi esci di cotenna”. Soli li, trovi il sublime, s’invera la purezza drammatica del dolore.

L’ “operatore” è l’ogetto d’amore, il mediatore, il neutro servitore che accudisce, prepara, accoglie. C’è lui tra il dentro e il fuori. Presente, nell’impossibilità, senza alcun potere se non quello del dono creativo. Sul limine della medicalizzazione.

C’è uno che dice, chiamando al telefono: “Pronto Vaticano? Ho una certa urgenza di parlare con il Papa!”. Ma il Papa non c’è, non risponde. Non parla il potere, non corrisponde! Parla lui soltanto, fa il dettato delle regole, del si può e il non si può. Il resto è “la famiglia umana”.

“Germogliavamo” dice qualcuno in scena ma “siamo come dei fiori spenti”.

“Ho amore e speranza” è che “manco di carità, è un pianto, un pianto”. Ecco, manchiamo di carità, di com-passione.

Questo è tutto. Tutto qui! Lo spettacolo non serve.

Mauro Marino

venerdì 11 aprile 2008

Il teatro della verità

Abbiamo visto “Questo buio feroce” ultima opera di Pippo Delbono

C’è un teatro di verità, dove gli attori portano la grazia di se stessi. Soltanto se stessi, nell’estrema cura e finitura della scena. Questo ha dimostrato l’“eccezionale esclusiva regionale” di “Questo buio feroce” ultima opera di Pippo Delbono, portata in scena lo scorso martedì 8 al Teatro Politeama Greco. Tutto è bianco. Anche il pavimento. Una voce dal fuori della scena racconta il pretesto di un piccolo libro trovato per caso e, il viaggio comincia. La morte è la meta. Comprenderla, accoglierla. Custodirla anche! Che è luce. Pura luce! Tutto bianco, asettico. Tutto bianco, come un attesa. Due ‘servi’ anche loro in bianco accolgono, accudiscono, protetti da maschere, guanti, scarpe di gomma: sono altro, loro, distanti, non umani. Siamo in un passaggio. In fondo, si apre il sipario e sfonda nell’ingoio del nero. E’ lì la fine? Non lo sappiamo, c’è un andare e venire. Non c’è fine allora, c’è la molteplicità dei numeri. I tanti noi che ripetono la Storia. Quella piccola che scrive quella grande. Levità e tragicità insieme, sontuosità e perdimento, insieme. Una Butterfly in rosso ha le gambe mozzate siede in carrozzina. Un uomo magro mostra il suo corpo, si muove piano, ogni cosa ed ognuno è estremamente attento. Lei mostra il suo respirare, soltanto quello, lui, con sorprendente voce e grazia recita e canta “My way”. Non c’è nudità, non c’è ostentazione è il pudore che muove ogni cosa. Con il silenzio che accoglie il venire delle “figure” dove trovi la corporarietà di Caravaggio, di Frida Kahlo, di Francis Bacon, di George Grosz. La macchina scenica serve piccoli oggetti il resto lo fanno i costumi. Non travestimenti ma respiri d’uomini e di donne e con loro epoche, comportamenti, abbissi. Ogni cosa è attenta, attenta, attenta. Calibrata in una disarmante naturalità. Son proprio quello, non fingono. Semplicemente sono lì. E un respiro, siamo noi, nello strazio del “non”, nelle stanze bianche della mente, dei sogni dove aspettiamo la “stanza della risonanza”. Il teatro ci fa guardare dove non vogliamo guardare. Il nome! Qual è il nome di ognuno di noi?! Il nome è una danza essenziale che accoglie il suono, lo traduce. Atto del respiro. Il nome è ciò che noi siamo, nella danza della vita! La nostra terra “è una specie di orrore”. “Pietà per la debolezza”, “per chi è sapientemente ridicolizzato, abbandonato”. Tutto scompare guardate. Guardate! Guardatelo! Guardatemi! Tutto scompare. Non siete ancora stanchi degli “intrattenimenti gradevoli”? Non siete ancora stanchi di voi stessi, della parola, della poesia, della preghiera”? E’ tutto buio, “un buio sconosciuto, dove non puoi entrare come te stesso” è il nostro Mondo. “L’identità” è “un gioco”. Un gioco e ogni giorno guardiamo la morte, e la morte guarda noi. Due arlecchini, portano pace e curiosità, sguardi. Pace non ce n’è mai stata! Il dopo della morte è la pace! “Mi sento invadere, e la pace è tutto intorno a me”! Delbono danza, danza, danza, il suo respiro.

Mauro Marino

venerdì 4 aprile 2008

A Carmelo Bene

A Carmelo Bene, in punto di morte,

ore 21,09 del 16 marzo 2002

Mi nutrirono di lagrime i nitriti dopo il crepuscolo

quando l’Immortalità si fermo alla stazione del Nulla

nella notte che una maschera e la gloria uscirono di senno

si mutò in rantolo di carne, come il Verbo, il tuo sguardo.

Fu l’abbecedario di una malattia moresca

a tradurre la lucciola libertina in notte eretica,

i nerastri cantici dei tuoi occhi in raccapricci di cera,

il pianto equino di una bambino nella cripta.

Smoccola il cielo, ossa!

Ti sei bardato della Grazia del vischio,

come pelle di Magenta è la tua Voce.

La gorgiera del tempo si sfarina…

Nei padiglioni il tuo furore tracima cenere,

come se la morte fosse altrove…

dove i dèmoni hanno smarrito l’anima!

dove gli dei hanno ceduto il corpo!

Antonio Sagredo

con un gelato di corvi in mano

vittorio bodini

regressione salentina

Con un gelato di corvi in mano

torchiavo con le dita il grumo dolciastro di un mosto,

sul capo mi ronzava una corona di gerani spennacchiati.

Crollavano lagrime di cartapesta dai balconi-cipolle,

giù, come vischiosi incensi.

Il barocco asfittico e piombato come una bara si spandeva

per la città, falsa e cortese, come un carro funebre.

Nella calura la nera lingua colava gelida pece!

Schioccavano i nastri viola un grecoro di squillanti: EHI! EHI!

come un applauso spagnolo!

Ma dai padiglioni tracimava il tuo pus epatico, bavoso…

risonava un verde rossastro strisciante di ramarro,

le bende, come banderuole scosse dal favonio, tra quei letti infetti

e brillava, l’afa!

Scampanava al capezzale delle mie Legioni

quel verbo scellerato, che in esilio, invano,

affossò il Canto!

Ma noi brindavamo - io, tu e l'attore - con un nero primitivo,

i calici svuotati come dopo ogni resurezione,

perchè la morete fosse onorata dal suo delirio!

domenica 9 marzo 2008

Adelchi

o della volgarità della struttura

ma se ne stava nascosto, per paura del senso comune.

Alessandro Manzoni

L’Adelchi è occasione per CB d’un concerto per voce, orchestra e coro, in occasione del bicentenario della nascita di Alessandro Manzoni (Milano, Teatro Lirico, 1984), e d’una pubblicazione scritta con Giuseppe di Leva, anche co-autore dell’adattamento teatrale.

Con questo “pamphlet, saggio, racconto, delirio”, gli autori forniscono un’inedita interpretazione del testo manzoniano, non priva di divagazioni e piacevoli forzature. L’esegesi, come recita il sottotitolo, tende a rendere manifesta la “volgarità del politico”: “politico” come aggettivo, ma anche come sostantivo. La prassi politica, non meno dei soggetti che la esercitano, sarebbero dunque volgari. Volgarità sta per cretinismo, idealismo, e per quant’altro impedisca al politico di agire in modo sensato. Volgare è l’incapacità di rendere la politica quel che dovrebbe essere: l’arte del possibile. Volgare è l’inettitudine che impedisce di prevedere una catastrofe, o di riconoscerne una già in progress, poiché è nota “la luminosa capacità della ‘politica’ di premere l’acceleratore in vista del pericolo”

(pg.25)

"

Si dà rappresentazione solo nella pagina scritta; la storia redatta, che non è più quella storia.

Ogni storia redatta è immaginaria. Puoi rivisitarla unicamente attraverso il linguaggio. (Ri)viverla ‘originalmente’ quale messa in crisi del linguaggio. Attendibilità dei fatti (nel tuo produrti) è il tuo stile. E la mortificazione del tuo stile. Perciò ‘attendibile’ è solo il romanzo storico. O il ‘discorso’ su certa storia. Alessandro Manzoni è un maestro di Storia.

Nel “far torto o patirlo”, l’autore - è chiaro - si benda un occhio, quasi a restituire una porticina d’Adelchi alla drammatica “attendibilità” della lettura. Chi come lui ha osservato la “Morale Cattolica”, ha congenito il concetto dell’agire-patire nel “far torto è patirlo”. E la benevola condiscendenza di quell’o alternativo è semplicemente la “ignoranza” di che l’autore si fa carico, per venirci incontro, ammainando il cielo della sua veggenza in cambio dell’attenzione nostra. È la tragedia un bel compromesso. L’abbandono ch’è nell’Adelchi: questo eccesso che nel respiro profondo dei Promessi è assente.23

A sottolineare il valore paradigmatico della “impraticabilità del possibile”, gli autori chiamano in causa un’altra vittima eccellente dell’incomprensione politica, un altro uomo del Compromesso con la c maiuscola: Aldo Moro.

E qui ripiove negli occhi la sequenza del funerale di stato d’Aldo Moro, in San Giovanni a Roma. […] Paolo VI, visibilmente commosso, patteggiava con Dio: “Tu che non hai voluto esaudire le nostre suppliche…” Quel pontefice piangeva il suo amico imbavagliato dal silenzio sempiterno ai suoi piedi, e il tono amaro, troppo umano e benevolo, sì, quel suo umile e strano “rimprovero” alla intransigenza “ingiustamente” severa di Colui “che atterra e suscita”; il tono, dico, trascolorava nel disappunto e nella indignazione malcelata e terribile per tanta Realpolitik al suo fianco innocente: laida (laica), sorda e muta, inconfessa e rea.24

Anche qui, il Compromesso come “eccesso centrale” si configura come l’unica soluzione assennata, ma patisce l’incomprensione delle “ideologie illuse degli estremi”, nonché l’intransigenza delle conventicole tolemaiche.25

Tu l’hai visto, o Signore: nello Stato delle stragi (di Stato), abbiamo sempre chiuso tutti gli occhi sui mutamenti febbricitanti dei riformisti e profferito il perdono di prammatica sulla volgarità dei “rivoluzionari” che continuano a ritenere “estrema” la propria tutta delirante smania d’attentare a uno stato per riconfermarlo Stato, “altro” solo nel gioco derisorio dei (ris)volti.26

E se persino la rivoluzione (ogni rivoluzione, come si desume dalla generalità della proposizione, prima inter pares quella che il Bene cantore di Majakovskij conosceva per segno27) è una falsa alternativa, niente più che la variazione anagrafica del nomen domini; ovvero, per dirla col Klossowski di Sade mon prochain, è un processo il cui solo risultato è l’assunzione da parte degli Schiavi delle prerogative dei Padroni; ebbene: la responsabilità dell’invivibilità della Storia smargina fatalmente dal “politico” al sociale, come s’è visto, e infine deborda in un’impossibilità strutturale, del resto già annunciata sin nell’ouverture del libro: tutta la storia è storia della fonè.

(pg. 35/34)

citazione da: C. Bene, G. Di Leva, L’Adelchi o della volgarità del politico, Longanesi, Milano 1984

sabato 23 febbraio 2008

lunedì 4 febbraio 2008

giovedì 31 gennaio 2008

Davanti ad uno specchio

Foto di Piero De Marchis

Torino 1979

Carmelo Bene, durante una conferenza stampa all'Hotel Sitea,

davanti ad uno specchio con l'immancabile sigaretta.

da http://www.flickr.com